Слово история звучит просто. Ты слышишь его каждый день: в школе, в сериале, в разговоре с бабушкой. Но что оно на самом деле значит? Не просто «прошлое», не просто «события». Это слово - целый мир, в котором переплетаются память, правда, вымысел и смысл. Если ты когда-нибудь задумывался, почему мы рассказываем истории, а не просто перечисляем даты - ты на правильном пути.

Корни слова: от греческого «historia»

Слово «история» пришло к нам из древнегреческого historia - что в переводе означает «исследование», «расследование», «узнавание через наблюдение». Это не просто слово для описания прошлого. Это глагол в существительной форме. Это действие. Геродот, которого называют отцом истории, не писал сухие хроники. Он ездил по миру, спрашивал людей, слушал легенды, сравнивал версии. Его «Истории» - это не список побед и поражений, а попытка понять, почему люди поступают так, а не иначе.

Ты можешь не знать, кто был царем Персии в 480 году до н.э., но ты можешь понять, почему он решил напасть на Грецию. Именно это и есть история в её истинном смысле - не хранение фактов, а поиск причин и следствий.

История как наука и история как рассказ

Сегодня мы делим историю на два больших потока. Первый - академическая история. Она строится на архивах, документах, археологических находках. Учёные проверяют источники, сопоставляют даты, опровергают мифы. Они работают как детективы: «Где был этот документ в 1723 году? Кто его подписал? Что было написано до этого?»

Второй поток - история как повествование. Это то, что ты слышишь в семейном кругу: «Когда я был маленький, в нашем доме не было воды, и мы ходили за ней в колодец». Это то, что пишут писатели, снимают кино, рассказывают в подкастах. Здесь важна не точность даты, а правда чувства. Эта история не требует цитат из учебников - она требует искренности.

И вот тут начинается конфликт. Академики говорят: «Это не история, это фантазия». А рассказчики отвечают: «А ты когда-нибудь слышал, как плачет человек, чья бабушка ушла в блокаду?»

Оба подхода - часть одного целого. Без фактов история превращается в сказку. Без эмоций - в сухую инструкцию.

Почему мы так цепляемся за истории?

Нейронаука говорит простую вещь: наш мозг не запоминает цифры. Он запоминает истории. Исследование Университета Стэнфорда показало, что люди запоминают информацию в виде рассказов в 22 раза лучше, чем в виде сухих данных. Почему? Потому что история включает эмоции, персонажей, конфликт, развязку - всё то, что заставляет мозг работать как вживую.

Когда ты слышишь: «В 1941 году началась Великая Отечественная война», ты думаешь: «Ок». А когда ты слышишь: «Моя тётя Маша ушла на фронт в 17 лет. У неё не было шапки, только платок. Она шила одежду из мешков, чтобы не замёрзнуть», - ты видишь её лицо. Ты чувствуешь холод. Ты боишься за неё. И ты не забудешь это никогда.

История - это не про прошлое. Это про то, как мы понимаем себя сейчас. Кто мы? Откуда мы? Почему мы боимся или надеемся? Ответы на эти вопросы - не в учебниках. Они в историях.

История и миф: где граница?

Миф - это не ложь. Миф - это история, которая передаётся из поколения в поколение, потому что она отвечает на глубокие вопросы, которые наука не может объяснить. «Почему зима приходит?», «Почему люди ссорятся?», «Почему любовь болит?» - на эти вопросы нет статистики. Но есть мифы.

Древние греки говорили, что Зевс бросает молнии. Мы говорим: «Ток в проводах». Оба объяснения - попытки упорядочить хаос. Мифы не уходят, когда появляется наука. Они просто меняют форму. Сегодня миф - это «успех - это 1% вдохновения и 99% пота». Это не научный факт. Это история, которая вдохновляет. И она работает.

История и миф - братья. Один проверяет факты, другой - смысл. Без мифа история становится холодной. Без истории миф становится слепым.

Что значит «история» для обычного человека?

Для школьника - это предмет, который нужно выучить к контрольной. Для писателя - это материал, из которого строится мир. Для бабушки - это то, что она рассказывает внуку, чтобы он не забыл, как жили раньше. Для политика - это оружие. Для археолога - это кусок керамики, который может изменить всё, что мы думали о древних цивилизациях.

А для тебя? Ты ведь тоже рассказываешь истории. Ты рассказываешь, как ты сдал экзамен, как встретил любимого, как пережил потерю. Ты не просто описываешь события. Ты выбираешь, что включить, что выкинуть, как поставить ударение. Ты создаёшь смысл. И это - история в её чистом виде.

Ты не обязан быть учёным, чтобы делать историю. Ты просто должен быть честным. Даже если твоя история - про то, как ты проспал будильник и опоздал на работу. Это тоже история. Потому что ты в ней есть. И это - главное.

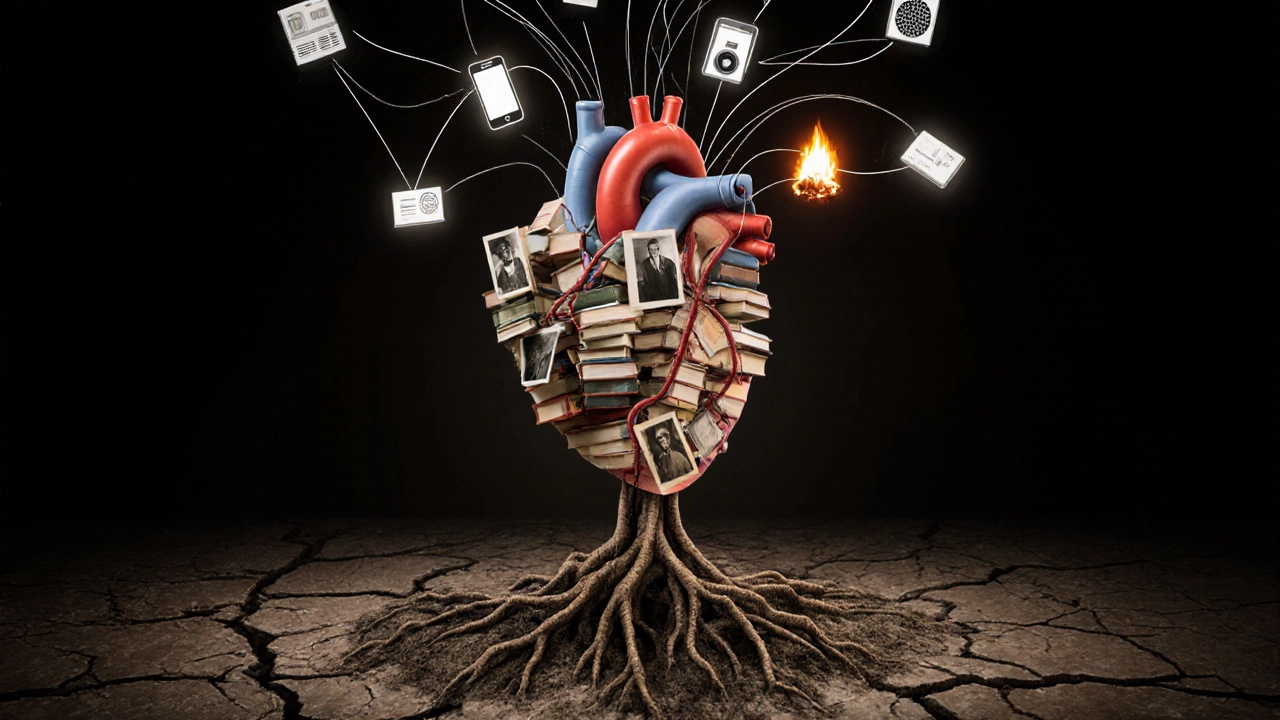

История - это не про то, что было. Это про то, что остаётся.

Даты стираются. Книги гниют. Памятники рушатся. Но истории - они живут. Они переходят из уст в уста, из записок в соцсети, из писем в подкасты. Они живут, потому что мы их переживаем. Потому что мы в них узнаём себя.

Ты не помнишь, сколько людей погибло в битве при Ставрополе. Но ты помнишь, как твой дед говорил, что его товарищ не хотел умирать - он хотел просто поесть борща. И вот эта деталь - она сильнее любого учебника. Она - настоящая история.

Слово «история» - это не памятник. Это живой голос. И ты - его часть.

Чем история отличается от хроники?

Хроника - это список событий по датам: «В 1237 году монголы захватили Рязань». История - это попытка понять, почему это произошло, как люди пережили, что изменилось после. Хроника фиксирует, что было. История объясняет, почему это имело значение.

Можно ли считать историей личный опыт?

Да. Личный опыт - это микроистория. Она не заменяет академическую историю, но дополняет её. Когда миллионы людей рассказывают, как они пережили войну, пандемию или миграцию - вместе они создают картину эпохи. Без этих историй наука видит только скелет. А личные истории - это кровь и дыхание.

Почему одни истории запоминаются, а другие - нет?

Запоминаются те, где есть конфликт, персонаж и эмоция. Если история начинается с «В 1985 году было много дождей» - ты забудешь её за минуту. А если она начинается с «Моя мама шла домой с молоком, когда вдруг начался ливень, и она бросила молоко, чтобы укрыть младшего брата» - ты запомнишь это навсегда. История требует человеческого выбора, а не погоды.

История - это правда или вымысел?

История - это всегда смесь. Даже самые строгие научные работы строятся на выборе источников. Кто-то выбрал письма солдат, кто-то - донесения командования. Оба - правда. Но каждая версия показывает разный угол. Вымысел появляется, когда мы заполняем пробелы. Но даже в мифах есть доля правды - просто она выражена символами, а не цифрами.

Как отличить настоящую историю от пропаганды?

Пропаганда упрощает: «Мы - герои, они - злодеи». Настоящая история сложна: «Мы тоже боялись. Они тоже хотели выжить». История не ищет виновных - она ищет понимание. Если рассказ звучит как сказка про добро и зло - это, скорее всего, пропаганда. Если он оставляет вопросы - это история.